Module in der Experimentiertechnik

1. Was sind Module?

Allgemein versteht man unter einem Modul den austauschbaren Teil eines Gesamtsystems. Aus dieser allgemeinen Erklärung kann man bereits einige wichtige Merkmale ableiten: Die Austauschbarkeit verlangt, dass die Funktionen eines Moduls exakt definiert sind. Darüber hinaus erfordert das reibungslose Zusammenwirken eine genaue Festlegung der mechanischen und elektrischen Schnittstellen. Module müssen ins System "passen". Andererseits muss auch das Gesamtsystem für eine Modularisierung geeignet sein, d.h. es muss sich in Funktionsgruppen aufteilen lassen. Diese Voraussetzung wird nicht von vornherein erfüllt, sondern erfordert bestimmte Strukturen, die schon bei der Planung zu berücksichtigen sind. Je komplexer ein Gesamtsystem ist, desto wichtiger und naheliegender ist die Modularisierung.In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Komplexität der Module. Entsprechend der allgemeinen Definition wäre bereits das einzelne Bauteil in einer elektronischen Schaltung ein Modul, aber das ergäbe keinen Sinn. Doch wie komplex sollen Module sein? Hier gibt es einen großen Spielraum, und letzten Endes hängt die Antwort davon ab, was man mit der Modularisierung erreichen will. Das führt zur pragmatischen Frage:

2. Wozu Modularisierung?

Um die Vor- und Nachteile zu untersuchen, ist es nützlich, die Modularisierung aus zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten:Zerlegung in Module

Bei deduktiver Betrachtungsweise sieht man zunächst das funktionsfähige Gesamtsystem und überlegt dann, in welche Funktionsgruppen es sich aufteilen lässt. Derartige Module ermöglichen einen Austausch, ohne das Gesamtsystem in Mitleidenschaft zu ziehen. In der Technik wird das Prinzip vor allem angewandt, um das System schnell reparieren zu können; man ersetzt einfach ein fehlerhaftes Modul. Auch die Fehlerdiagnose wird dadurch erheblich erleichtert: Ein Modul, in dem der Fehler vermutet wird, lässt sich aufgrund der festgelegten Funktionsmerkmale schnell überprüfen, im einfachsten Fall, indem man versuchsweise ein funktionierendes, gleichartiges Modul einsetzt.

Aber das ist nicht der einzige Vorteil. Mit der Modularisierung wird außerdem mehr Flexibilität erreicht. Durch Variationen einzelner Module können z.B. Systeme mit unterschiedlichen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen erzielt werden. Ebenso ist es möglich, ein Gerät partiell zu verbessern bzw. auf einen leistungsfähigeren Stand zu bringen. Beispiel: Wenn im Computer ein Spiel nicht mehr flüssig läuft, wird einfach eine bessere Grafikkarte eingesetzt.Aufbau aus Modulen

Bei der induktiven Betrachtungsweise sieht man die Sache anders herum. Man betrachtet zunächst die einzelnen Bauteile und fasst diese zu Modulen zusammen. Daraus wird schließlich das funktionsfähige Ganze erstellt, wobei auch auf vorgefertigte Module zurückgegriffen werden kann. Im Gegensatz zur deduktiven Vorgehensweise hat Modularisierung nun aber einen Verlust an Flexibilität zur Folge, denn das Höchstmaß an Flexibilität wird ja nach wie vor durch die Verwendung von Einzelbauteilen erreicht. Doch durch standardisierte Modul-Schnittstellen lässt sich die Flexibilität bei modularer Bauweise erhöhen. Die Vorteile dieser Art von Modularisierung: Die Anzahl der Komponenten kann reduziert werden, meistens sogar drastisch. Dadurch sinkt der Aufwand. Hinzu kommt, dass Module als in sich geschlossene Einheiten erst dann eingesetzt werden, wenn sie geprüft sind und sicher funktionieren. Diese Funktionssicherheit kommt auch dem Gesamtsystem zugute.3. Module im Experimentiersystem

Da beim Experimentieren immer aufgebaut wird, könnte man meinen, nur der zweite (induktive) Betrachtungsaspekt sei relevant. Dass das nicht ganz stimmt, wird deutlich, wenn man sich die Arten von Modulen anschaut.3.1 Gerätemodule

Um Versuche aufbauen zu können, benötigt man ein Gerät, auf dem die Bauteile zu einer Schaltung zusammengefügt werden. Das kann z.B. ein Experimentierpult sein, auf dem die ganze Schaltung Platz findet. Es ist aber ebenso denkbar, mit mehreren kleinen Grundplatten zu arbeiten, die sogar für verschiedene Schaltungstopologien ausgelegt sein können. Der Vorteil besteht in der flexiblen Zusammenstellung und Ausbaufähigkeit.Diese Art der Modularisierung findet auf einem niedrigen Niveau statt; entsprechend anspruchslos ist die Gestaltung der Schnittstellen. Es kommt praktisch nur darauf an, die Module vernünftig montieren zu können.

Ein Beispiel für die Verwendung von Gerätemodulen ist das selbstgebaute Universalschaltpult. Aber auch bei den käuflichen Experimentierkästen gibt es derartige Module. Die Kosmotronik-Kästen z.B. enthalten Grundplatten, die sich modulartig zusammenstellen lassen.

3.2 Baugruppenmodule

Eine etwas höhere Stufe der Modularisierung erreicht man, wenn die Module bereits mit Bauteilen ausgestattet werden, ohne dass sie schon miteinander zu Schaltungsteilen verbunden sind. Bauteile werden modulartig zu Bauteilgruppen zusammengefasst.

Baugruppenmodule lassen sich sehr gut am Prinzip des offenen und geschlossenen Verdrahtungssystems erklären. Beim offenen System ist jedes Bauteil einzeln verfügbar, oft auf einem separaten Bauteilträger montiert. Beim geschlossenen System dagegen sind alle Bauteile im Gerät fest montiert. Zwischen diesen beiden Extremen stellen Baugruppenmodule einen Kompromiss dar. Einerseits können die Bauteile nach Bedarf zusammengestellt werden, andererseits gibt es wie beim geschhlossenen System Bauteile, die unbenutzt bleiben. Wie bei den Gerätemodulen müssen die Bauteile einzeln in die Schaltung eingefügt werden.

Ein Beispiel dafür ist das "Elektronik-Kompaktlabor" von Markus Böhm (Topp Buchreihe Elektronik, Band 88). Hier befinden sich Bauteil-Zusammenstellungen auf Steckkarten. Sie werden nach Bedarf in das Gerät eingeschoben und intern über Steckerleisten mit einem Buchsenfeld auf der Frontplatte verbunden.

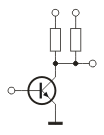

3.3 Schaltungsmodule

Bei Schaltungsmodulen geht man noch einen Schritt weiter, indem Bauteile zu Schaltungsgruppen verdrahtet werden. Die Spannweite ist groß: in einem sehr einfachen Fall kann die Verdrahtung z.B. darin bestehen, dass ein einzelner Widerstand fest mit der Plusleitung verbunden ist. Dieser Widerstand kann immer dort (aber auch nur dort) eingesetzt werden, wo der eine Pol an Plus liegt, was allerdings noch häufig vorkommt. Dabei spart man beim Versuchsaufbau eine Verbindungsleitung.

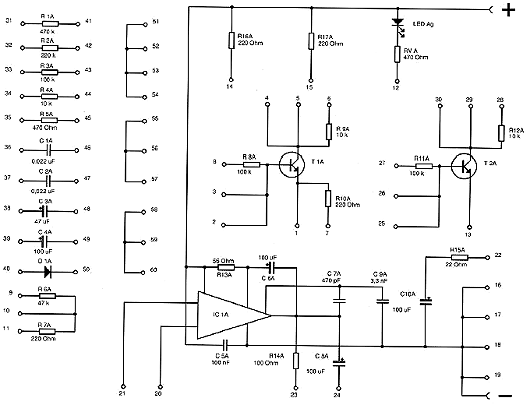

Das

Verfahren lässt sich stufenlos weiter ausbauen und verfeinern. So

sind auf diese Weise "halbfertige" Grundschaltungen realisierbar, die

sich noch relativ variabel vervollständigen lassen. Das

abgebildete Beispiel ist bezüglich der "Vorverdrahtungsdichte"

noch sehr einfach gehalten; es soll lediglich das Prinzip

verdeutlichen.

Das

Verfahren lässt sich stufenlos weiter ausbauen und verfeinern. So

sind auf diese Weise "halbfertige" Grundschaltungen realisierbar, die

sich noch relativ variabel vervollständigen lassen. Das

abgebildete Beispiel ist bezüglich der "Vorverdrahtungsdichte"

noch sehr einfach gehalten; es soll lediglich das Prinzip

verdeutlichen.

Die höchste Stufe ist erreicht, wenn auf diese Weise voll funktionsfähige Schaltungseinheiten entstehen. Das können Verstärkerstufen oder digitale Displayeinheiten sein, ebensogut aber auch komplette Bildröhreneinheiten wie bei den Philips-Kästen.

Je stärker die Integration durch Vorverdrahtung ausgeprägt ist, desto weniger externe Verbindungen sind erforderlich, desto schneller und sicherer ist ein Versuch aufgebaut. Es muss aber berücksichtigt werden, dass komplexe Module nicht mehr so universell zu verwenden sind wie solche mit niedrigem Integrationsgrad. Das erfordert, was die Gestaltung der Module betrifft, eine umfassende Planung und ein genaues Wissen darüber, welche Versuche damit aufgebaut werden sollen.

Schließlich muss noch die Schnittstellenfrage angesprochen werden. Schon der einzelne, mit der Plusschiene verbundene Widerstand greift auf eine Schnittstelle zu - eben die Plusleitung. Wird der Schaltungsteil zusätzlich noch mit der Minusleitung (oder der Masseleitung) fest verbunden, kommt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich die Normung. Eine digitale Funktionseinheit mit TTL-ICs kann nicht an eine variable Spannungsquelle angeschlossen werden; hier muss die Spannung 5 V betragen. Komplette Funktionseinheiten erfordern auch bezüglich der Eingangs- und Ausgangspegel (bzw. Impedanzen) eine Normung, damit das Zusammenspiel mit anderen Funktionseinheiten gewährleistet ist.

Genormte Schnittstellen wiederum legen oft ein bestimmtes Verbindungssystem nahe, nämlich den Leitungsbus. Das muss kein ausgereiftes Bussystem sein wie etwa im PC. Es reicht es bereits, wenn die Versorgungsleitungen zur Verfügung stehen, um einige Verbindungen zu sparen, vor allem aber, um Verpolungen oder falsche Spannungen zu vermeiden.

4. Experimentierkästen als Beispiele

Bei den Experimentierkästen finden sich verschiedene Beispiele zur Anwendung von Schaltungsmodulen. So enthalten die neueren Kosmos-Kästen einige Bausteine, auf denen mehrere Komponenten zusammengeschaltet sind. Eine Schnittstelle gibt es jedoch nicht; die Bausteine müssen lückenlos in die Schaltung eingefügt werden. Insofern ist die Frage angebracht, ob man nicht besser von "Komplexbausteinen" spricht.

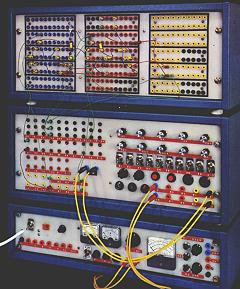

Das Bipol-System ist weitgehend modular aufgebaut. Es arbeitet mit Bausteinen unterschiedlicher Integrationsdichte, die beim Zusammenstecken gleich die benötigten elektrischen Verbindungen erhalten. Insofern liegen ausgeklügelte Schnittstellen vor.

Ein Experimentierkasten ist sogar dem Namen nach ganz auf Modularisierung ausgerichtet: "Schuco Modul". Hierbei werden bis zu 4 oder 5 verschiedene Module in ein Pult eingeschoben und dann mit Hilfe von Strippen zu Schaltungen verdrahtet. Auf den ersten Blick scheint hierbei das Modulsystem sehr weit entwickelt zu sein, doch wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass sich die Schnittstelle auf die Stromversorgung beschränkt. Die Module selbst sind eine Mischung aus Baugruppen- und Schaltungsmodulen.

Das Bild zeigt die Komponenten des Moduls A. Man sieht sehr schön, dass nach Art eines geschlossenen Verdrahtungssystems die Anschlüsse numeriert sind.